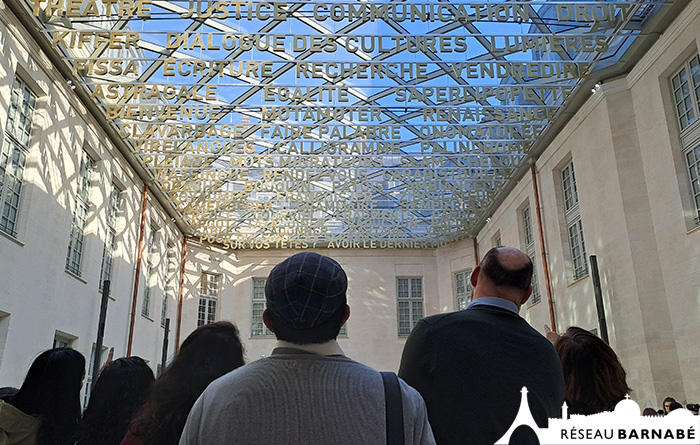

Dès leur arrivée, les professeurs de Terre Sainte sont saisis par l’ambiance de ce haut lieu des cultures francophones. Sous le ciel lexical qui orne la cour du jeu de paume du château de Villers-Cotterêts, ils sont accueillis par Jean Souvignet, ancien professeur de « Français langue étrangère » qui les guide tout au long de leur visite. L’immersion se fait rapidement, après quelques mots introductifs. Ce n’est pas un musée affirme Jean, tout ce que vous y verrez est bien vivant !

S’en suit une plongée dans un monde interactif, dans lequel notre langue devient jeu, histoire, anecdote, apprentissage : la visite de chaque salle de la Cité internationale de la Langue française provoque des rires, des interrogations, dans un chatoiement de sons colorés. On répète les mots, on imite les accents, on découvre la géographie d’un monde francophone si vivant. Les professeurs sont ensemble actifs sur des outils qui leur permettent de découvrir les évolutions langagières de notre langue, du vieux « françois » au langage SMS.

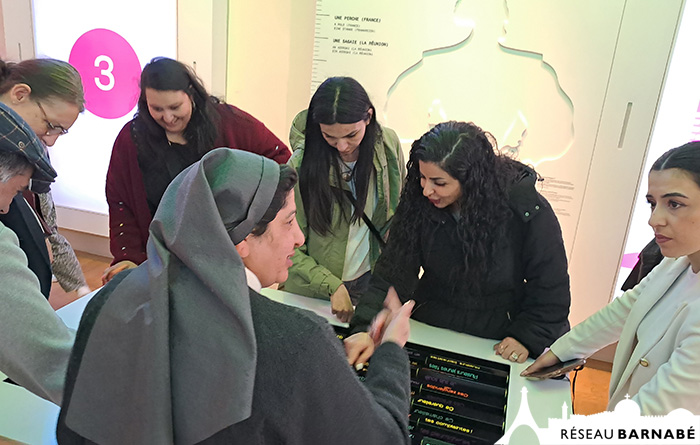

Au-delà de ces découvertes dans cet endroit mythique, Sœur Afaf, Eva, Farah, Rima, Aida et Yacoub s’interrogent mutuellement, se renvoient la balle, s’interpellent en regard de ce qu’ils expérimentent. Cette langue qu’ils enseignent à Ramallah, Jérusalem, Taybeh ou Bethléem prend une forme particulière, pleine de leurs propres expressions qui traduisent leurs rires, leurs incompréhensions, leur étonnement.

C’est avant tout ainsi que la langue française prend toute sa dimension : l’évocation des émotions ciselée par des mots adaptés. Cela rejoint ce pourquoi ils sont en France cette semaine : s’exprimer en parlant à la première personne du singulier pour essayer de dire qui il est, quelles sont ses représentations, ses croyances, ses changements, ce qui est important pour lui…

Plus sur les Rencontres de pédagogues